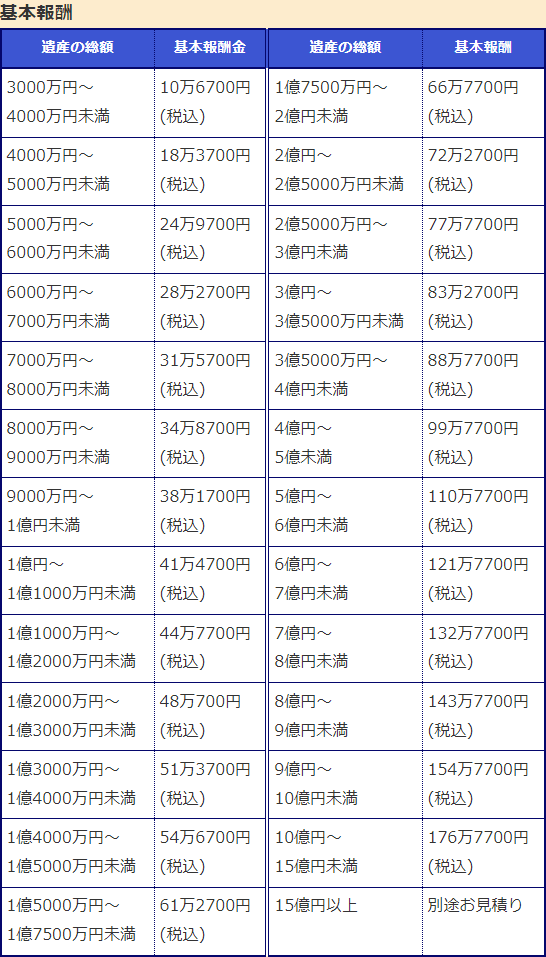

「相続税の計算」に関するお役立ち情報

相続税はどうやって計算するのか

1 総相続財産の評価計算(各相続人の課税価格の計算)

まず、被相続人の財産がどれくらいあるかについて計算します。

基本的には預貯金や不動産、株式といったプラスの財産についても、債務や葬儀費用といったマイナスの財産についても、相続開始日を基準として計算します。

このとき、遺産分割の対象となる財産と相続税を計算する上での財産では、ズレが生じることがある点には注意が必要です。

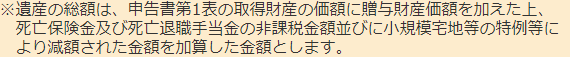

たとえば、死亡保険金や退職金、葬儀費用は民法上、遺産分割の対象ではありませんが、相続税の計算をする上では、計算に入れることになります。

他にも、各相続人が生前贈与を受けていた場合、その一部又は全部が相続税を計算する上で考慮される場合もあります。

また、不動産などの特例を使い減額評価ができる場合など、評価の修正が必要な場合もあります。

相続税を計算するうえで、何を計算に入れるか・どのように計算するかについては複雑な面がありますので、税理士にご相談されることをおすすめします。

2 相続税の総額の計算

① 上記の評価するべき財産の価格を合計します。

② その上で、相続税の価格を計算する上での基礎控除がありますので、その分を控除します(控除後の価格を「課税価格」といいます)。

相続税の基礎控除額は現在「3000万円+法定相続人の数×600万円」となります。

※法定相続人に養子がいる場合、実子がいない場合は養子2人、実子がいる場合は1人まで法定相続人の人数に加えます。

※もし、この基礎控除額以下の財産しかない場合は、原則として相続税申告は不要になります。

※特例や控除の制度を利用した結果、相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合でも、申告が必要になる場合があります。

③ ②の課税価格を相続人が民法上の法定相続分に従って取得したものと仮定して、各相続人の法定相続分に応ずる取得金額を計算します。

④ ③の計算により算出した取得金額に下記国税庁ホームページの早見表に従った税率を乗じて計算します。

参考リンク:国税庁・相続税の税率

⑤ 各相続人の④の計算により算出した税額を合計します。

この⑤の数字がその被相続人の相続において相続人全員で支払うことになる相続税の総額になります。

3 各相続人の相続税額の計算

上記2の計算により算出した相続税の総額を、各相続人が取得した相続財産の割合に応じて割り振ります。

つまり、多くの財産を相続した人であればあるほど、相続税を多く負担することになります。

計算式としては、以下のようになります。

相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人等の税額

4 各相続人の相続税納付額の計算

相続税については、被相続人との関係性や相続人の状況などによっては、控除がある場合があります。

例えば、配偶者が相続する場合は、①1億6000万円か②配偶者の法定相続分のうち、高い金額の方まで相続税がかかりません。

参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減

このような控除を行い、残りの額が各相続人の相続税の納付額となります。

ただし、配偶者、父母、子以外の者(実子が先に死亡しており、その子(孫)が代襲相続する場合は加算されませんが、孫養子の場合は加算されます)が相続人となり相続税を納付する場合は、控除前の相続税額に2割相当を加算した数字から控除を行います。

参考リンク:国税庁・相続税額の2割加算

5 不安のある場合は税理士に相談を

このように、相続税の計算は複雑で、間違いやすいものになります。

そもそも、計算の最初に行う各財産の評価額についても、不動産などは評価方法が難しく、いくらになるか一見不明なものもあります。

土地の評価の一例として、不整形地の評価方法を紹介していますので、ご覧ください。

相続税の計算を間違い、申告不要と判断したところ、実は申告が必要であったことが分かると、ペナルティーが科され、本来より多くの税金が課せられる場合があります。

もし、相続税の申告が必要かどうか、相続財産の価値をどのように計算すればよいかなどについて、少しでも迷われた場合は、税理士に相談されることをおすすめします。

相続税の課税の対象とならない財産 宝石や貴金属を相続した場合の相続税